卫生间作为家庭中使用频率较高且易潮湿的空间,防滑安全是装修设计中的核心考量之一,卫生间防滑凹槽作为一种常见的防滑设计,通过在地砖表面加工出凹凸纹理,有效增加地面摩擦力,减少积水滑倒风险,尤其适合老人、儿童及易滑倒人群,本文将从设计要点、安装规范、维护方法等方面详细解析卫生间防滑凹槽的应用,帮助用户科学选择与使用。

卫生间防滑凹槽的核心功能是通过改变地砖表面结构,破坏水膜连续性,从而提升脚底与地面的摩擦系数,其设计需兼顾防滑效果、舒适度与美观性,具体参数需根据空间使用场景合理规划,从尺寸来看,凹槽的宽度、深度、间距需科学匹配:宽度一般控制在10-20mm,过窄则防滑效果有限,过宽易导致积污或绊脚;深度建议2-4mm,太浅无法形成有效阻力,太深则清洁难度增加,且可能影响地砖结构强度;间距则以100-150mm为宜,需覆盖人脚掌主要受力区域,确保行走时每一步都能接触凹槽,形状选择上,矩形凹槽排水效率高,适合干湿分离明显的区域;圆形凹槽边缘柔和,不易勾挂衣物,适合有老人儿童的家庭;V形凹槽则兼具导滑与排水功能,但需注意尖角处理,避免划伤,不同场景下的设计参数可参考下表:

| 使用场景 | 凹槽形状 | 推荐宽度(mm) | 推荐深度(mm) | 推荐间距(mm) | 特点说明 |

|---|---|---|---|---|---|

| 家庭普通卫生间 | 矩形/圆形 | 10-15 | 2-3 | 120-150 | 兼顾防滑与清洁,通用性强 |

| 公共卫生间 | 矩形/V形 | 15-20 | 3-4 | 80-100 | 密集凹槽增强防滑,耐磨损 |

| 老人/儿童专用 | 圆形 | 10-12 | 2-3 | 100-120 | 柔和边缘,降低磕碰风险 |

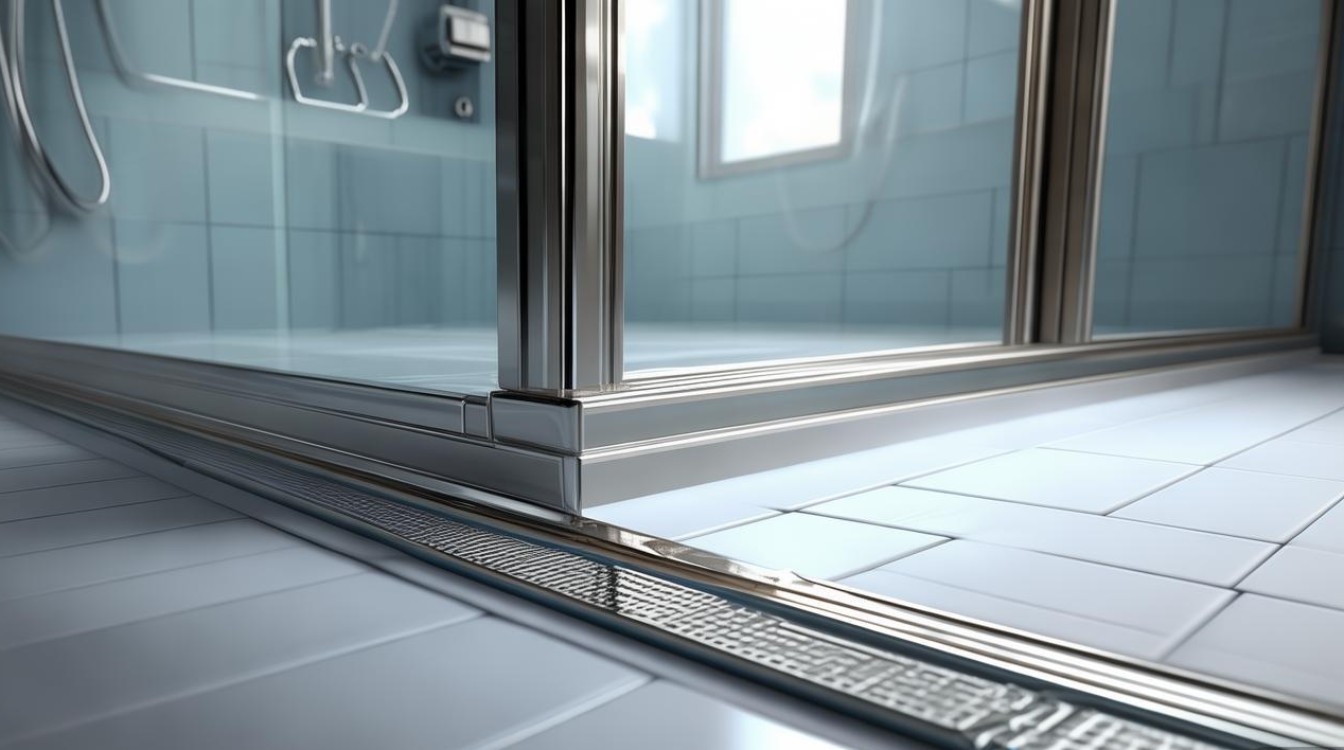

安装卫生间防滑凹槽时,基层处理与施工工艺直接影响最终效果,首先需确保地面基层平整、坚固,含水率不超过3%,否则后期可能出现空鼓、凹槽变形等问题,地砖选择上,优先考虑吸水率低于0.5%的瓷质砖或通体砖,避免使用表面釉层过亮的抛光砖,釉层会覆盖凹槽纹理,降低防滑性能,切割凹槽时需使用专业水刀或激光切割设备,确保边缘整齐无毛刺,避免尖锐边角划伤脚部;安装时需留足伸缩缝(一般为1-2mm),并用防水勾缝剂填充,防止水分渗透至基层,凹槽方向应与水流方向或主要行走路径垂直,以最大化排水与防滑效果,例如淋浴区凹槽可垂直于地漏方向,加速积水排出。

日常使用中,防滑凹槽的维护是保持其功能的关键,凹槽内容易积累皂垢、毛发等污垢,需每周至少清洁一次:可先用旧牙刷蘸取中性清洁剂刷洗凹槽内部,再用清水冲净;对于顽固污渍,可用小苏打加水调成糊状静置10分钟后擦拭,避免使用强酸强碱清洁剂,以免腐蚀地砖表面,为防止细菌滋生,清洁后可保持卫生间通风干燥,或用干拖把将凹槽内水分吸干,长期使用后若凹槽深度因磨损变浅,可通过专业打磨设备重新加深纹理,但需注意控制打磨力度,避免破坏地砖结构。

相关问答FAQs

Q1:卫生间防滑凹槽和防滑砖哪个更实用?

A:两者各有优势,可结合使用,防滑凹槽通过物理纹理直接增加摩擦力,排水效率高,适合淋浴区等易积水区域;防滑砖则通过表面凸点、哑光釉面等实现防滑,安装便捷,适合干区,若预算充足,可在淋浴区铺设凹槽地砖,干区选择防滑砖,形成双重防护,若仅选一种,凹槽地砖更适合潮湿环境,防滑效果更持久,但需注意定期清洁。

Q2:凹槽太深会导致清洁困难吗?如何解决?

A:凹槽深度超过4mm时确实容易积污,增加清洁难度,解决方法:一是安装时选择2-3mm的适宜深度,平衡防滑与清洁需求;二是使用窄头地刷或凹槽专用清洁工具,配合高压水枪冲洗,可快速清除污垢;三是定期在凹槽表面涂抹防水剂,减少污渍附着,清洁时只需简单擦拭即可。