文化教室装修效果图不仅是空间美学的呈现,更是教育理念与文化内涵的具象化表达,近年来,随着“以文化人、环境育人”理念的深入,文化教室逐渐从传统单一的教学功能空间,转变为融合知识传递、文化浸润、互动体验的多维教育场域,一张优秀的装修效果图,需精准把握文化主题定位、功能需求与审美表达的平衡,通过空间布局、材质选择、色彩搭配及软装细节的系统性设计,让教室本身成为“沉默的教师”。

设计理念:以文化为魂,以育人为本

文化教室的核心在于“文化”与“教育”的深度融合,设计前需明确文化主题方向,如中华优秀传统文化、地域特色文化、国际多元文化等,同时结合学段特点(小学启蒙、中学探究、大学学术)与学科属性(语文、历史、艺术、科学等),小学文化教室可侧重“趣味感知”,通过卡通化文化符号、互动装置激发兴趣;中学文化教室需强化“深度解读”,通过文献展示、主题分区培养思辨能力;大学文化教室则可突出“学术氛围”,结合研讨区、资源区支持学术研究,设计需遵循“功能性、沉浸性、互动性”原则:保障教学基础功能(课桌椅、多媒体设备)的同时,通过场景化布置营造文化沉浸感,并预留互动空间(如文化角、展示墙),让学生从“被动接受”转向“主动探索”。

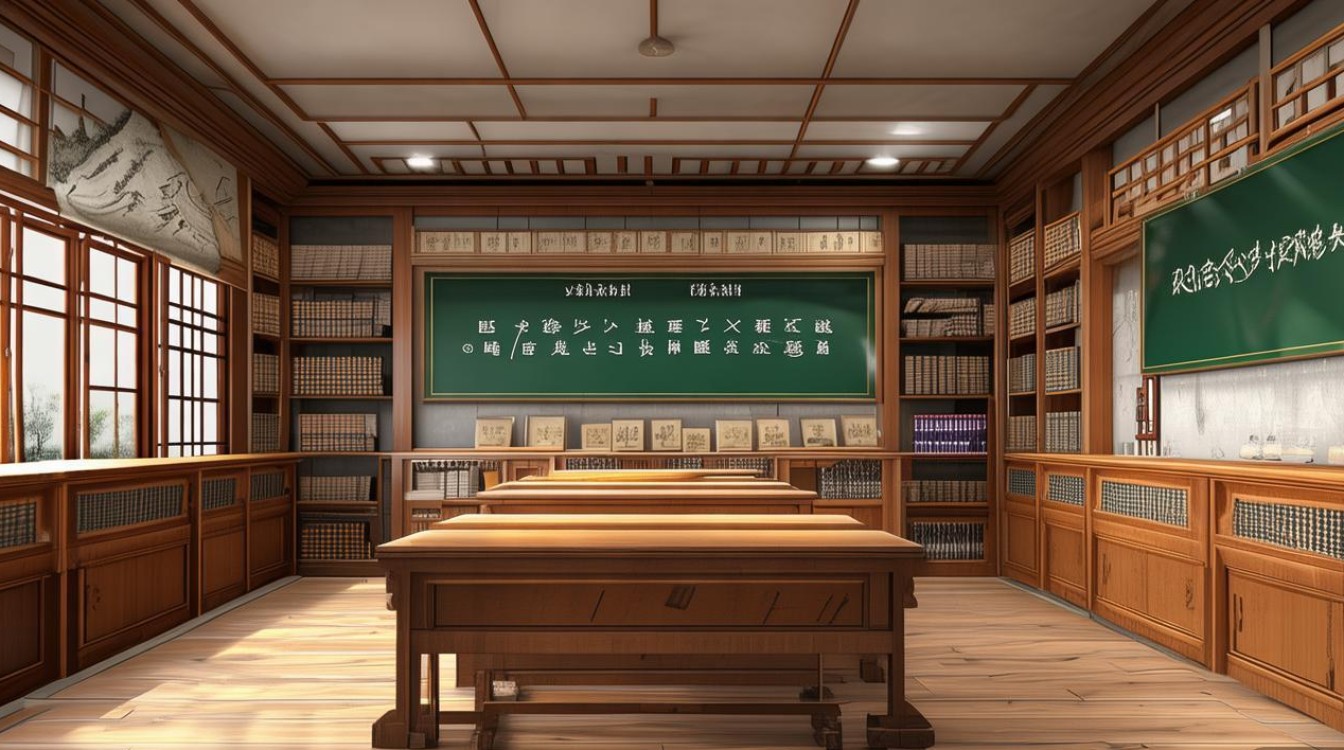

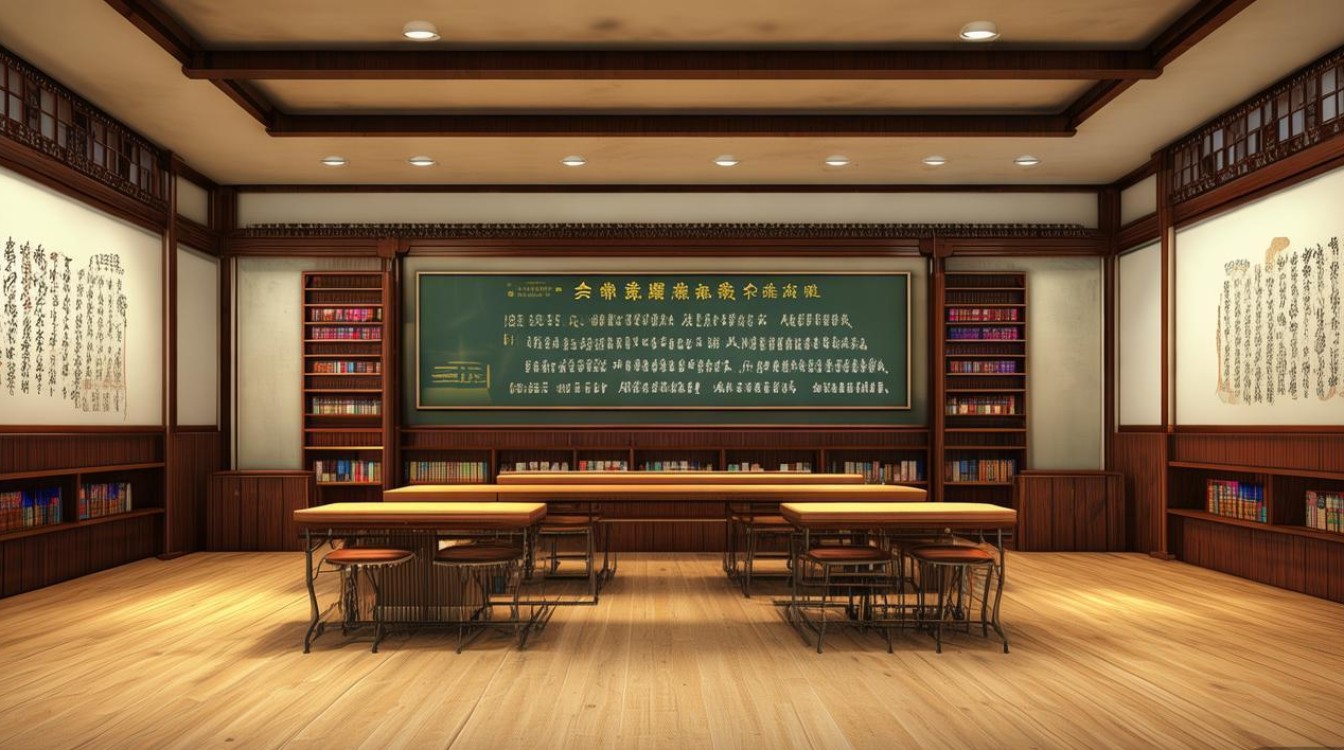

空间布局:功能分区与文化叙事的统一

文化教室的空间规划需打破传统“行列式”布局的单一性,通过功能分区构建“教学-展示-互动-休憩”的多场景联动,让空间布局本身承载文化叙事逻辑,以下为常见功能分区及设计要点:

| 功能分区 | 核心作用 | 设计要点 | 文化融入示例 |

|---|---|---|---|

| 教学区 | 知识传递的主场景 | 课桌椅可灵活组合(围合式、分组式),预留多媒体投影、电子白板等设备接口 | 中式教室:采用月牙形课桌布局,呼应“围坐论道”传统;欧式教室:长桌布局模拟学术研讨场景 |

| 文化展示区 | 文化符号的视觉化呈现 | 利用墙面、展柜、灯箱等载体,展示文物复制品、文献典籍、学生作品等 | 书法教室:墙面悬挂水墨字画展,展柜陈列文房四宝;非遗教室:活态展示剪纸、泥塑等工具材料 |

| 互动体验区 | 文化实践的沉浸式参与 | 设置操作台、VR体验区、角色扮演区等,支持动手实践、模拟场景等 | 历史教室:搭建“古代市集”微缩场景,学生可穿着传统服饰体验交易;地理教室:设置可触摸的地球仪与地形模型 |

| 阅读休憩区 | 文化氛围的日常浸润 | 布置沙发、蒲团、书架,提供与文化主题相关的书籍、音频资源 | 茶文化教室:角落设置茶席,搭配茶经、茶史画册;文学教室:懒人沙发与诗集墙结合,营造“阅读角” |

以“敦煌文化”为主题的中学生文化教室,可将教学区设计为“莫高窟洞窟”造型(穹顶壁画+仿生石柱),展示区采用“九层楼”展柜陈列经卷复制品,互动区设置“壁画临摹台”与“VR飞天体验区”,阅读休憩区则布置“藏经洞”主题书架,空间布局形成“从历史认知到实践体验”的文化路径。

材质与色彩:文化肌理的视觉表达

材质与色彩是文化氛围营造的关键要素,需呼应主题文化的符号特征,同时兼顾环保、耐用与安全性。

材质选择:优先天然材质,保留文化肌理,中式文化教室可大量使用原木(桌椅、墙板)、竹编(装饰屏风)、青砖(文化墙),传递“天人合一”的哲学;欧式文化教室可采用胡桃木、石膏线、复古壁纸,搭配金属雕花装饰,体现古典庄重;新中式风格则可通过“木+玻璃+金属”的材质碰撞,融合传统与现代,材质质感需注重“可触摸性”,如文化墙采用肌理涂料、展示柜使用透明亚克力,让学生通过视觉与触觉感知文化。

色彩搭配:以主题文化的核心色彩为基调,避免过度鲜艳造成视觉疲劳。

- 中华传统文化:以朱红、木黄、水墨灰为主,点缀靛蓝(青花瓷色),营造沉稳大气又不失活力的氛围;

- 日式文化:米白、浅灰、原木色为主,搭配少量苔绿,体现“侘寂”的简约与自然;

- 科幻文化:深蓝、银灰、荧光色为主,通过灯光渐变营造未来感,适合科技主题教室。

软装细节:文化符号的精准植入

软装是文化主题的点睛之笔,需避免堆砌符号,而是通过“少而精”的细节传递文化内涵,常见软装元素包括:

- 墙面装饰:书法作品、主题壁画(如《清明上河图》局部)、学生创作的文化主题画作,采用“画框+留白”的陈列方式,避免杂乱;

- 家具选择:传统家具与现代功能结合,如中式教室采用圈椅+升降课桌,欧式教室搭配扶手椅+折叠桌,兼顾美观与实用性;

- 灯光设计:以自然光为基础,辅以重点照明(射灯突出展品)、氛围照明(灯笼、串灯营造场景感),避免强光直射造成视觉疲劳;

- 绿植与陈设:选择具有文化寓意的植物(如竹、兰、松、梅),搭配文化摆件(如青花瓷瓶、活字印刷模版),增强空间的生命力与故事性。

效果图呈现:从平面到立体的文化转译

文化教室装修效果图需通过“三维建模+材质渲染+光影模拟”技术,直观呈现空间效果,核心要点包括:

- 文化主题的视觉一致性:效果图需统一色彩、材质、软装风格,避免元素冲突;

- 功能场景的模拟:标注教学区、展示区等位置,模拟上课、体验、休憩等场景,体现空间实用性;

- 文化符号的准确性:确保传统纹样、文物复制品等元素的细节还原,避免文化误读;

- 动态效果的可视化:通过动态效果图展示灯光变化、家具移动、互动设备使用等,增强设计的可操作性。

相关问答FAQs

Q1:文化教室装修如何平衡美观性与实用性,避免“重形式轻功能”?

A:平衡美观与实用的核心是“以教学需求为核心,文化元素为点缀”,设计前需与教师沟通明确教学场景需求(如小组讨论、实验操作、多媒体演示),确保课桌椅布局、设备接口、储物空间等基础功能完善;文化元素则通过“软装植入”而非“硬改造”实现,如墙面装饰采用可更换的文化主题展板、家具选择模块化设计方便调整,既保留文化氛围,又满足日常教学灵活性。

Q2:不同年龄段学生的文化教室装修有哪些差异?

A:不同年龄段学生的认知特点与需求差异显著,装修需针对性调整:

- 小学生:以“趣味启蒙”为主,色彩明快、造型活泼,多采用卡通化文化符号(如Q版十二生肖、神话人物),设置互动游戏区(如文化拼图、角色扮演道具),激发学习兴趣;

- 中学生:以“深度探究”为主,风格简约沉稳,增加文献展示、模型制作等功能区,通过主题展览、项目式学习空间培养思辨能力;

- 大学生:以“学术创新”为主,强调开放性与研讨性,设置研讨室、资源库、创客空间,材质与色彩偏向理性(如原木、灰白),支持学术研究与文化交流。