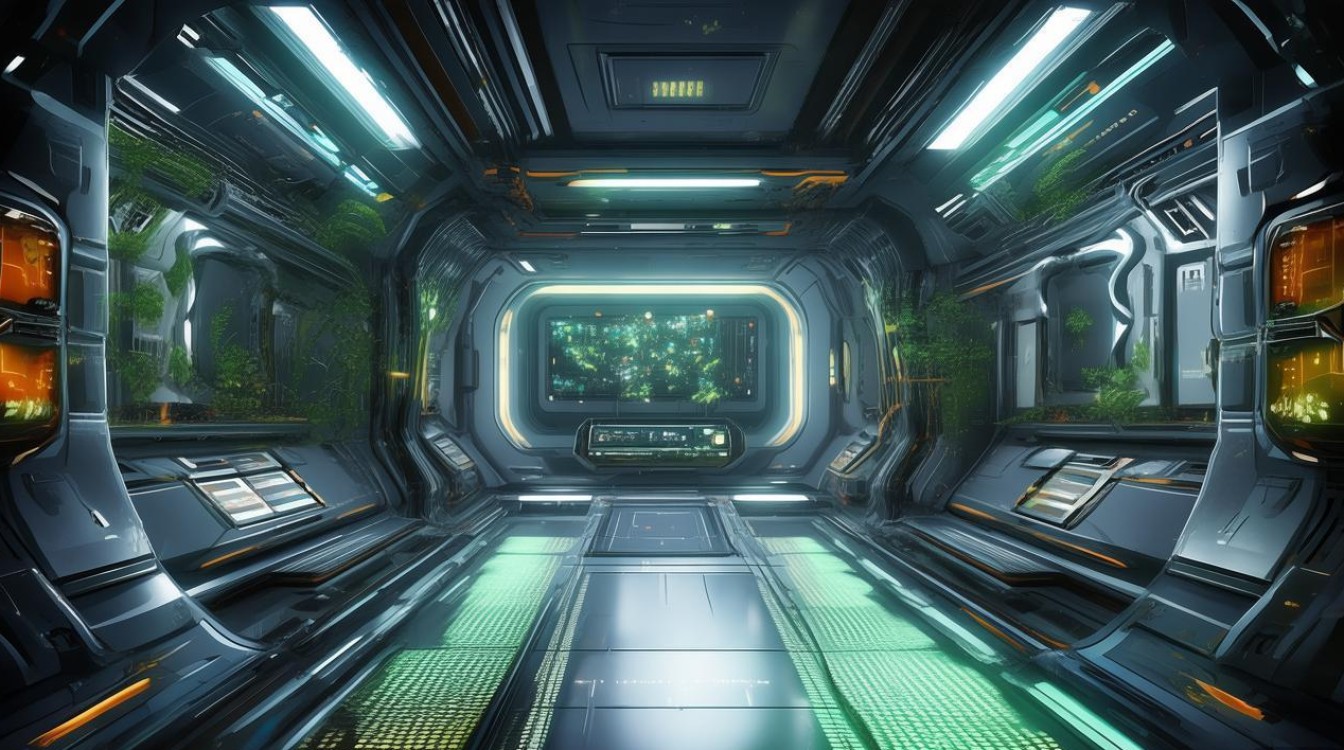

随着人类太空探索从短期任务向长期驻留、深空移民逐步迈进,太空舱、月球基地、火星居住舱等空间设施的“装修设计”不再是科幻概念,而是关乎宇航员生存质量与任务成败的关键环节,太空装修效果图作为设计落地的“视觉蓝图”,需综合微重力、高辐射、封闭循环等特殊环境因素,融合工程学、心理学、人体工学与艺术设计,打造既安全高效又宜居舒适的“太空之家”。

设计原则:在极限环境中平衡功能与人性

太空装修的首要原则是“安全至上”,所有材料需通过抗辐射、阻燃、低出气率(避免在密闭空间释放有害气体)等严苛测试;其次需“极致利用空间”,微重力下无需考虑承重墙限制,但舱内空间仍寸土寸金,需通过模块化、折叠式设计实现“一寸空间多功能”;“人本关怀”不可或缺,长期处于封闭、单调环境中易引发心理问题,设计中需融入自然元素、个性化定制与交互科技,缓解宇航员的孤独感与压力。

空间布局:模块化与多功能分区的极致融合

太空舱的布局需像精密仪器般“层层嵌套”,以核心舱为中心,划分居住区、工作区、休闲区、健康区等功能模块,并通过可滑动隔板、折叠家具实现空间动态转换,居住区采用“胶囊式睡眠舱”,配备磁吸式床垫(适应微重力)、可调节照明与降噪系统,保证私密性与睡眠质量;工作区则结合人体工学设计,桌面可升降,配备多功能固定装置,防止漂浮设备干扰操作;休闲区设置“全景舷窗”与虚拟现实投影系统,模拟地球自然景观,同时配备轻量级健身器材,兼顾放松与锻炼。

以下为不同功能区域的设计要点对比:

| 区域类型 | 核心需求 | 设计特点 | 关键元素 |

|---|---|---|---|

| 居住区 | 私密性、舒适度 | 胶囊式睡眠舱、可折叠储物柜、磁吸式家具 | 调节照明、降噪材料、个性化装饰面板(如家庭照片投影区) |

| 工作区 | 高效性、安全性 | 模块化操作台、设备固定带、工具磁吸架 | 防眩目屏幕、多功能接口、紧急按钮 |

| 休闲区 | 放松、社交 | 可变形座椅、全景舷窗、VR投影系统 | 虚拟自然场景、轻量健身器材、通讯设备 |

| 健康区 | 医疗监测、心理调节 | 集成式医疗设备、生物反馈装置、冥想空间 | 智能健康监测仪、情绪调节灯光、植物培养箱(模拟自然生态) |

材料科技:轻量化与智能化的“太空特供”

太空装修材料的选用直接关系到舱体重量与资源消耗,需在“轻”与“强”之间找到平衡,舱体结构采用碳纤维复合材料,密度仅为钢的1/4,但强度却是其数倍;内装面板选用铝合金蜂窝板,表面覆盖防辐射涂层与抗菌防火层,既满足防护需求,又便于清洁维护,针对长期封闭环境,研发出“自调节材料”:如温感变色墙面可根据舱内温度自动调整颜色(冷色调降温,暖色调升温),湿度调节材料能吸收或释放水分,维持湿度稳定;甚至“自修复材料”被应用于墙面与地板,微小划痕可自动“愈合”,延长使用寿命。

以下为太空常用装修材料的特性对比:

| 材料类型 | 核心优势 | 应用场景 | 技术难点 |

|---|---|---|---|

| 碳纤维复合材料 | 轻质高强、抗辐射 | 舱体结构、家具框架 | 成本高、连接工艺复杂 |

| 铝合金蜂窝板 | 质轻、防火、易加工 | 内装墙面、天花板 | 表面处理需满足低出气率要求 |

| 自调节温感材料 | 自动调节温度、节能 | 墙面、地面 | 材料稳定性与响应速度需优化 |

| 生物基复合材料 | 可降解、环保、低挥发 | 个性化装饰品、一次性用品 | 耐用性与承重能力有限 |

| 磁吸式软性材料 | 适应微重力、可随意变形固定 | 隔断、储物袋、座椅面料 | 磁场强度需精准控制,避免干扰设备 |

智能系统:让“太空之家”有“大脑”更懂你

太空装修不仅是物理空间的构建,更是智能系统的集成,通过物联网技术,舱内照明、温度、湿度、空气质量等实现全自动调节,例如根据宇航员的生物钟(如日出日落模拟)自动切换色温与亮度;智能语音助手可控制设备、查询信息,甚至通过情绪识别功能(语音语调、面部表情分析)主动提供心理疏导,如播放舒缓音乐或推荐放松活动,AR(增强现实)技术的应用让装修效果图“活”起来:宇航员佩戴AR眼镜后,可直接在舱内预览家具摆放效果,通过手势拖拽调整布局,甚至查看设备参数与维护提示,极大提升设计落地的准确性与效率。

视觉与心理:在星辰大海中寻找“家的温度”

长期远离地球,宇航员易产生“地球疏离感”,因此太空装修需通过视觉设计传递“归属感”,色彩上采用低饱和度、高明度的柔和色调(如浅蓝、米白、淡绿),搭配局部暖色点缀(如橙色抱枕、黄色灯光),避免单调压抑;材质上模拟自然纹理,如仿木纹墙面、织物地面,减少金属带来的冰冷感;甚至引入“生态元素”,在舱内设置微型植物培养箱,种植生菜、薄荷等植物,既提供新鲜食物,又通过绿色与生命感缓解心理压力,欧洲航天局的“深空居住舱”概念设计中,将睡眠舱顶部设计为可投射星空的动态屏幕,宇航员睡前可自定义“星空场景”(如地球夜景、银河系全景),在星辰大海中找到片刻宁静。

案例分析:从国际空间站到月球基地的实践

国际空间站(ISS)的装修已积累丰富经验:其居住区采用“挂舱式”设计,睡眠舱挂在舱壁上,内部配备睡袋、个人储物柜与娱乐终端;工作区使用“束缚式”操作台,宇航员需用脚固定带防止漂浮,而未来的月球基地设计则更具前瞻性:中国载人航天工程办公室公布的“月球科研站”概念图中,居住舱采用“地下+地上”结合模式,地下部分利用月壤辐射防护,地上部分通过大面积舷窗引入自然光,内部设置“环形休闲区”,中央为植物培育区,形成“微型生态圈”;NASA的“Artemis”月球基地则计划用3D打印技术月壤建造舱体,内装采用可回收材料,并配备“全息通讯系统”,让宇航员能与家人“面对面”交流,最大限度缓解孤独感。

相关问答FAQs

Q1:太空装修和地球装修最大的区别是什么?

A:核心区别在于环境约束的极端性,地球装修主要考虑重力、空间开阔性、自然采光等因素,而太空装修需应对微重力(家具需固定)、高辐射(材料需防辐射)、封闭循环(资源需循环利用)、心理压力(需融入人性化设计)等特殊挑战,地球装修可后期调整,太空舱一旦发射,装修需具备极高的可靠性与耐久性,几乎无法修改。

Q2:普通人能看到真实的太空装修效果图吗?

A:可以,目前各国航天机构(如NASA、ESA、中国载人航天工程)以及商业航天公司(如SpaceX、蓝色起源)会定期公布太空舱、月球基地、火星基地的概念设计图与效果图,部分还会通过VR技术提供沉浸式体验,公众可通过航天机构官网、社交媒体(如NASA的Instagram账号)或科技展览(如世界航天大会)查看这些设计,感受“太空之家”的魅力。